往事不如烟,记反殖岁月轶事系列3:回首来时路 不悔参与革命斗争

何俐萍/报导

ADVERTISEMENT

前言:

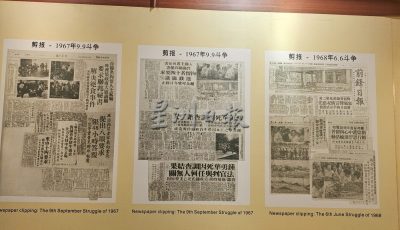

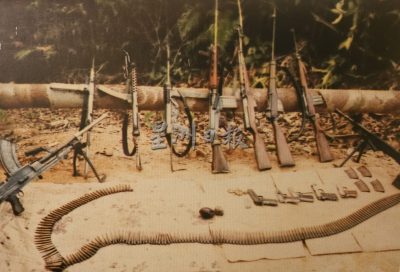

从上个世纪五六十年代反英殖民地政府,再到后来形成追求独立的运动,以及之后的反对大马成立,漫漫的斗争路间中遇到的考验和挫折并不少。后期转为地下武装斗争,再到1974年的和平协议的签订,也在最后一批五十余人放下武器走入森林后,宣告游击运动的正式落幕。它从一度兴盛走向最后的衰败终归一句是大环境促成,在不具备天时、地利和人和的劣势之下,本已处在走下坡的势力走向瓦解只是时间的问题。

我曾分别私下探问过去曾活跃于森林斗争的“老朋友”,回首来时路必然是感慨万千,他们当中一些人被问起是欲言又止,有些是绝口不再提,也有人是执著于派系领袖之间当年的决策是谁对谁错,但也有一部分是潇洒看待。生命没有回头路,曾经风雨交织的历程就当着是丰富了人生的阅历,无须再追悔,也纵使悔不当初,时光也早已一去不复返。

遭受不公待遇 对英国人反感

“我们追求的是理想、平等和公正的信仰。”为何会参加地下组织的工作?这是林亚美(82岁)给我最简洁有力的答案。年少时目睹鸦片使多少家庭支离破碎,令他很痛恨。在渔村长大的林亚美,也亲睹许多渔夫沉迷于吸食鸦片,还不惜把大部分的收入都用来购买鸦片。当时鸦片透过海上渔船交易,可说是半公开形式就能买到,至今林亚美仍认为,鸦片的背后是隐藏着英国人的不怀好意。

求学时又遇到华教十年改制风波,当时华校若不愿改制为英校将失去英殖民地政府的津贴,这种不公平的待遇也让当时在一中就读的林亚美既伤心也对英国人产生反感。种种不公的情况进一步推动林亚美参加地下组织,盼望有朝一日能实现公平合理的理念。当时他高二未读完就加入砂拉越先进青年会,属于砂拉越解放同盟的直属组织(政府称为COO)。一开始还是边念书边搞学运,参与地下学习班学习理论。透过这些学习,林亚美认为对个人是有好处, 至少让他学习到了实事求是,凡事要调查研究才发言,不会人云亦云。

不顾母反对参与革命 收拾行囊赴山口洋

1963年,在发起武装斗争以推翻马来西亚的号召声中,林亚美也认同马来西亚的成立是另一种形式的新殖民主义,同年5月初毅然成为响应与武装斗争的其中一人,当时号召之所以成功,在于印尼也反对大马的成立。林亚美不是最先一批,早在1962年七八月就有一批人到边境从事武装斗争工作。林亚美是在出发前一晚才告诉母亲要离家的事,林母极力反对,表现更是如发疯似的,但始终改变不了儿子的决心。林亚美悄悄收拾简单的行囊后,翌日就趁父亲外出捕鱼,与另外2人坐哥打渔船离开。天未亮,船只就开抵山都望河口,之后从丹绒波(Tanjong Po)再步行到马印边界的打马郁村(Temajuk),最终的目的地是山口洋。

林亚美坦言,当时决定参与武装斗争全凭一股热诚,别人前方带路,自己在后头跟便是,也未多想,笑言出发前也是从家里找了一把连鸡都砍不死的刀就随身携带,最吃不消的是得走数小时的沙滩路,只靠朋友随身携带的一罐牛奶和几片饼乾支撑体力,之后来到巴罗(Paloh),与接头人碰面。

决定参加武装斗争,林亚美单凭号召人一句:“坐船”,就知道是要到印尼。为何?原来在他五六岁时就曾跟渔船出海到过印尼,唯一他没有料到的是,说好的去3个月,最后却是呆了6年,他在1963年离开,1969年才从打必禄返回古晋。这6年,他和其他“同志”一样,从事群众运动工作,也参与学习,也从学习的军事知识,对地理形势的掌握有更进一步的了解。最初,日子还尚过得去,温饱也不成问题,但在苏哈多政府掌权后,已直接陷北加共份子于不利的地位,在砂拉越政府和印尼政府的双面夹攻之下,游击队队员处在被赶尽杀绝的劣势,也被步步逼退,逐步撤离到边界地区。游击队队员不仅面对军事上的压力,粮食供应也告中断,曾经支持他们的达雅居民因受到威逼利诱,转为对付他们。

饿到发昏 喝水维生 体验到饥不择食

“太辛苦了!”参与访谈的田新春和郑新利直言,尤其在1967到1969年那段时间,饿死、中毒死的战友并不少。在恶劣的环境中,饱受饥饿的一些战友是但凡能吃的都塞进嘴里,也因为试过、尝过,身体的反应教晓他们什么东西可以吃,有哪些是绝对碰不得。

“比如榴梿核能吃,但红毛丹核就碰不得!为什么?因为尝过了,头会晕,还会泄肚子呢。”此时说起是一派轻松,而换着在当时,无异于在赌命。有句成语叫饥不择食,而游击队队员面对的察际情况却是连食物都没有,饿到发昏时只好拼命喝水,因为涨肚了就能减少饥饿感。

大环境愈加不利于武装斗争,而内部也存在着分歧,这让一些战友不得不思考,是继续抗争下去,还是选择走出森林。眼前的困境很明白告诉他们,待下去不会有前途。

心酸战友在面前倒下

于是在1969年的四五月时,包括林亚美在内的12人决定携带武器离开森林准备返回古晋。当年是徒步来到印尼,回程同样是靠双脚,靠一张小地图,加上略懂得的地理形势,边摸索边沿著石头路披星戴月不断行走,不料在打马庚一带受到政治部派兵围剿,面对士兵实施心理战术,高呼已重重包围游击队队员,林亚美大胆凭借过去跑山的经验,主张由他带领两三人先离开,待他离开一两个小时候后再跟上,目的是分散注意力,除了有一人因生病跟不上大队而被逮,其他人都安全脱困。这段期间,生木瓜、未熟的香蕉都是果腹的食物,利用随身携带的刀和打火机,砍下后烤一烤就是充饥的食物。

年逾80,林亚美信心满满说道,自己今还是略懂地理形势,从水流的方向知道该往哪个方向走,6年在山林生活累积的经验是用上一辈子。

“革命总是会有人牺牲的!”说得坦然,但看到战友在自己的面前倒下,岂不难过,怎不心酸?“我就埋了3个……”,林亚美给我比了个3的手势,其中一个战友用斧头砍树时被回弹的斧头砍中大腿,待被发现时已无气息,未免行踪败露,只能快速埋尸再速速撤离。

人生经验非钱能换来 不后悔昔日选择

1973年10月21日,黄纪作以北加人民军主任兼政委的身份,和时任首长拉曼耶谷签署协议,但这项消息一直未对外公 ,直到1974年3月4日拉曼耶谷才正式公布和平行动的结果。但,没有不透风的墙,各种有关和谈的消息满天飞,当时还在森林内游击队队员虽有耳闻但苦于无法证实,却还得面对被围剿的窘境,大家心里都很清楚,无兵之将注定是无前途,相继有人离开部队,返回社会。

“曾经后悔吗?”林亚美以一贯的豁达告诉我:“不后悔!”他的理由很简单,觉得自己既不为钱也不为名利,如今的日子也过得还可以。

“偶尔想起,问自己会不会觉得浪费青春了?但很快就学会释然,就把他当成是人生经验的一部分。”林亚美说,自己的日子确实过得不富有,但人生累积的经验却不是钱能换来。

“在林中生活过,于我而言,有刀有火有盐就能活命。当年在林中不是我们害怕毒蛇猛兽,而是这些动物看到我们更害怕,因为遇到我们就会没命,山猪看到我们就得赶快跑,否则就死在我们的枪下了。”林亚美呵呵笑,人嘛,往前看就对了,何必执著于过往。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT