李俊乐是一个16岁的自闭症少年。

他是李欣赏和林慧慧的独子。李欣赏原本是马来西亚人,廿多年前到新加坡工作,与新加坡人林慧慧在媒体界相识、相恋,共组家庭。如今,已持有新加坡国籍的李欣赏受邀为诗巫自闭症协会主办的“自闭症工作坊”主讲。他们一家三口于3月31日抵达诗巫,次日接受本地媒体采访。

ADVERTISEMENT

李俊乐出生于2007年,3岁时被诊断为自闭儿。当时,李俊乐的托儿所老师发现他不会通过眼神和语言交流,便建议李氏夫妇带儿子看诊。他们预约看诊,等了一段时间,终于拿到报告。那天是2009年12月31日,报告确定李俊乐患自闭症。

当时,他们对自闭症仅略有所闻。林慧慧说,她采访过医药课题,听过自闭症,但不完全了解。李欣赏则认为孩子有病,让孩子接受治疗就好,他努力赚钱医好孩子就行了。

自闭症是一辈子的事

唯当两人进一步确定自闭症将陪伴孩子一辈子时,他们震惊了。当他们翻查资料,越了解自闭症,心里越觉得害怕。

李欣赏打印资料给同住的岳父岳母,俩老起初以为李俊乐不过是学习缓慢,较慢开口讲话。唯看了资料后,方惊觉不是这么回事。他回忆说,当时家里每个房间都传来哭声。

林慧慧表示,当时,她自己还未能接受这事实,她一直逃避“孩子是自闭儿”话题。同事若问起孩子的事,她都避而不谈。

为陪伴孩子成长而辞职

“孩子需要接受治疗,我频频申请假期。很多人不明白我为何突然间这样,这引起误会,形成压力。蜡烛两头烧,我应付不来,我很辛苦。后来我想通了,工作,随时有人可以取代我。可是俊乐的成长需要我。所以最后我决定辞职。”

林慧慧于2013年辞职,在家接翻译案子。而李欣赏则比妻子提早两年辞职,自由接案摄影工作。

李欣赏提醒,家长们不要太高估自己的能力,包括抗压和面对问题的能力。如果当初一早跟同事说明,同事知道原因,了解太太的需求,就可以免掉很多误会。说出来,不是要同事的同情和帮忙,而是让他们了解情况。

李欣赏原是摄影记者。他说,当时夫妻俩一同在职场打拼,其中一个人的薪金其实就供儿子的治疗费。李俊乐诊断后就接受治疗。由于政府的治疗需排期,且一个月两次并不足够。于是他们选择私人的治疗,唯私人的职业治疗、语言治疗的收费高。

儿子治疗,父母学习

李欣赏说,李俊乐上早期介入课程期间,他夫妻俩也在学习,比如学习老师的教法,以便在家里为俊乐复习;上网找方法教俊乐。后来,他们请了家教。

“家教教我们一些办法,如奖励制度。俊乐喜欢小饼干,当他做对事情时,我们给他小饼干做奖励。这个制度到了一个年龄,就不管用了。所以俊乐六七岁时,我们就停了。”

他们有时会采用激将法,如俊乐玩手机时间长了,他们会说:“你继续玩,明天我们不去学校了”。爱去学校的俊乐会马上回应说:“不要不要,我要去学校。”李俊乐上的是特殊学校,他喜欢去学校,因为可以选择自己喜欢吃的食物。

林慧慧说,小时候,李俊乐去早期介入课程(下午两个小时)。早上去普通的幼儿园,可是他根本不能适应。后来,他们决定让李俊乐专注在早期介入课程,剩余时间就进行治疗或在家,由他们训练他。

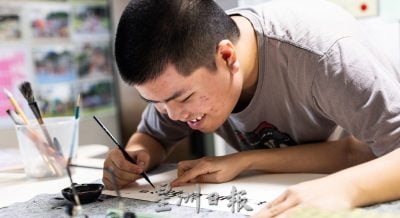

日日抄心经,朗朗上口

李欣赏和林慧慧全心全意投入教育俊乐。他们在家中的惯用语言是英语,李俊乐并没有学习华文,但他们让他抄写《心经》。目前,除了生病、旅游,俊乐保持每天抄写一遍,他也朗朗上口诵《心经》。

李欣赏说,2020年,冠病疫情开始,俊乐改上网课,每天在家里的时间多了。于是他们让他抄《心经》,起初是依练字贴练习抄写,之后他就自己抄,若有需要,可参考《心经》册。《心经》册有汉语拼音,他可学习朗诵。

他称,刚开始抄写时,一篇《心经》可能用45分钟到1小时,后来他越写越快,半个小时就抄好一篇。他们之后将简体字换成繁体字,李俊乐起初觉得繁体字很难,但如今也习惯了。

“之前,他会一次过写完一篇。现在则有点偷懒,写一会,就休息、走来走去。不过最后都会完成。”

抄写《心经》已成为李俊乐生活一部份。林慧慧说,李俊乐生活很规律。每天早上起床,玩一会手机后,会下楼买咖啡给爸妈,然后在住家附近运动跑步4圈,回家冲凉后,就抄《心经》。

“有阵子,俊乐手机玩得很凶,很容易有情绪问题,发脾气。后来我们听老师的意见,控制玩手机时间。如果没有上课的话,早上起床玩一会手机,之后是上午10时、下午3时、晚上7时,皆半个小时。”

无心插柳的“乐乐体”

除了《心经》,乐乐也从书写中学了不少字,李欣赏和林慧慧将这些字打在手机里,给他参考,他不懂文字的意思,就纯粹照着抄写。没想到他自成一格的字体,竟获得许多人喜爱。

2022年开始,李欣赏为俊乐朴拙的“乐乐体 ”设计一些商品,在钺匙扣、记事本、帆布包等印上乐乐体,并设了网站(www.junlefont.com)。“乐乐体”已是俊乐的独有品牌。

他说,去年,自闭症协会举办筹款活动,他想让李俊乐写字筹款,结果帮忙筹到8000多元。活动结束后,朋友纷纷表示要乐乐的作品。

他坦言,俊乐不谙华文,他所写的华文字笔画不对。因为孩子会写,所以他常常经过书局时,都会买墨汁、毛笔给儿子。

互助组相扶持少走冤枉路

李质赏和林慧慧强调,互助小组很重要,他们跟资深父母学习,少走一些冤枉路。

林慧慧说,自闭儿每个成长阶段会有不同的问题,如小时候有行为上的问题,青春期的问题,接下来是毕业后的问题,是要就业或做些什么事,让生活比较充实。

“我们在新加坡有个互助小组,‘18岁以后’是小组关注的课题。俊乐过两年就毕业了,我们一直很担心接下来该如何走。不论是新加坡或马来西亚,教育是从早期教育到学校教育,在系统上都有一个框架。18岁之后的问题呢?”

18岁以后何去何从?

林慧慧说,今年自闭症醒觉日,新加坡的主题就关心18岁的自闭儿何去何从?这是很及时的。很多年来,我们专注在较幼小的孩子,群众误以为自闭症儿都是小孩子。

“小孩子可爱,犯什么错,我们都可以原谅。成年自闭儿若在公共地方犯了错,就会出问题。比如手机一拍放上社交媒体,很容易出问题。”

李质赏和林慧慧为18岁后的俊乐着想,也为将逐渐老去的俊乐规划。

“新加坡政府设有特需信托机构,我们给了初始基金,之后还会再筹基金。在我们往生后,该机构将根据我们设定的条件,每个月给俊乐生活费,让他入住成人之家或老人院。”

他们也安排“持久授权书”,如父母其中一个若失智,可由另外

一个人负责管理财务;李俊乐21岁的代理人授权书。21岁的他们已成年,有本身的权力,他们需申请授权书,以便在需要时,为他做决定。

“我们希望俊乐做个有用的人,独立生活。我们最大的担忧是,以后我们老了,百年之后,他怎么办?”

社会不接受他,他要适应社会

李欣赏和林慧慧希望社会大众更认识自闭症。林慧慧说,俊乐小时候,有一次她带他去泳池,他嘻嘻哈哈地,另外一个带着孩子的家长见状马上说:“赶快走,这是不正常的孩子”。

“这是我第一次听到这样的话,我很难过。我没有辨法让社会接受他,我就要让他适应这个社会。”

说到这里,林慧慧忍不住哽咽了。

各个自闭症团体透过不同的努力加强社会大众的自闭症醒觉,希望普罗大众不再对自闭儿投以异样目光,不再出口伤人。每个孩子是个宝,让我们以同理心出发,勿加重自闭儿和他们父母的负担、压力。

(部分相片由受访者提供)

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT