【发现砂拉越】哥罗面“前世”开枝散叶 古晋丘家大埔面 百年传奇

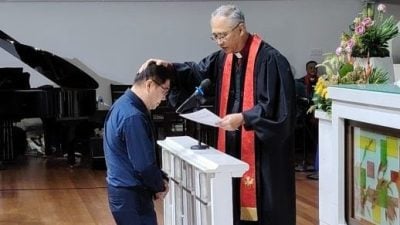

古晋亚答街有很多老字号,其中一家源成茶室是非常著名的老面家,蓝色招牌写上1925年,意味着今年迈入100周年,是名副其实的百年老店了。每天清晨,炉火烧开滚水,很多人就报到这间小面店,品尝一碗丘家祖传大埔面,人客之中有本地人,也有外地旅客。

ADVERTISEMENT

古晋是一座面食城市,旅游手册上不能少了国民美食哥罗面,各大小食肆里轻易可以找到哥罗面的踪影,还有从诗巫南下的干盘面也日渐普及。尽管手上没有统计数字,不过我猜想以面食当早餐的古晋人为数众多。

极可能是哥罗面的前世

哥罗面是“干捞面”的转音,大概是公元2000年后渐渐普遍的叫法。本文不聊哥罗面,倒是想聊聊开头提到的大埔面,这道面食很可能就是哥罗面的前世。

由于本身也是面食控,因此很多年前特意采访和调查古晋的面食故事,从父老的口述中得知20世纪初期在亚答街已经有大埔人在卖面,时间可能是在1910年代。这位大埔妇女姓蓝,丈夫大名黄应陶,因此人们日常称呼她“黄陶嫂”。黄陶嫂一家大约在1950年代移民外地。

除了黄陶嫂,丘家大埔面也是面食界的老行尊,我在大埔同乡会的老特刊发现丘家的祖辈——丘绍业老先生是从1925年开始卖面的。丘老从广东大埔百侯镇只身南来之时年仅16岁,辗转从新加坡进入柔佛,最后再落户于古晋大井巷,居住在门牌44号的店铺里,初期曾经在中药店工作,不久后决定自行创业,挑起扁担沿街卖起家乡的面食,并且手持竹片,一路敲打引起注意。

待攒了些积蓄,就在大井巷口一家海南人经营的咖啡店租了个档口,继续卖着大埔味道。同时,他还引进大埔的老鼠粄,成为第一个贩卖老鼠粄的面家。生意渐入轨道后,他在1930年将唐山老家的妻子与年仅7岁的儿子接了过来,协助面档的生意,意味着丘家大埔面在南洋扎根了。

丘家大埔面风味 百年没变

大埔县位于广东省梅州市东部,北边和东边与福建接壤,开埠历史悠久,因自然环境优美而被誉为“客家世界的香格里拉”。2016年,趁着在梅州市参与田野调查的方便,特意安排前往大埔县品尝原乡的大埔面,在当地叫“腌面”,是典型客家语境的叫法。

腌面是大埔人的早餐,跟古晋人以哥罗面为早餐是一样的习惯。由于时近中午,大多面家已经歇业,我走入一家还在营业的面店,招牌上写着“客满多美食”,点了一碗腌面和老鼠粉,趁店家在准备食物之际,跟他们进行采访。

腌面所使用的面条是竹升面,早年采用鸭蛋和面,如今则多采用鸡蛋,加入少许碱水,和好的面团以一根长竹竿打压,最后再切条。面条烫煮后,以爆香葱油、酱青、鱼露、白醋等干拌,再加入肉燥、青葱、青菜等,以及很多人爱吃的猪油渣,撒上一些胡椒,就可以上桌了。正因为调料中使用了诸如白醋和鱼露之类的腌渍酱料,乃有了腌面一名。

花了一些笔墨形容腌面的做法,想说明这道面食从大埔传承到古晋后,丘家至今还依循传统做法制面与料理,因此我在大埔吃到的腌面,和丘家大埔面的味道和口感都非常接近,令人赞叹时间尽管改变了很多事情,却没有夺走丘家大埔面的风味。

作为古晋最早的面家之一,丘家大埔面不但是街坊邻里心目中的老味道,有关丘绍业老先生的故事,也是老街人的集体记忆。

丘老面条绝不隔夜

秤斤论两、长短都不许差错

丘老是一位匠人,工作时的专注、坚持和严肃,据说有一种凛然不可侵犯的脾气。根据丘家人的回忆,丘老每一把面粉都

| 普通会员 | VIP |

VVIP | |

|---|---|---|---|

| 星洲网平台内容 | |||

| 星洲公开活动 | |||

| 礼品/优惠 | |||

| 会员文 | |||

| VIP文 | |||

| 特邀活动/特级优惠 | |||

| 电子报(全国11份地方版) | |||

| 报纸 | |||

秤斤论两,不多不少。面团扞成了,切面时必定以尺丈量,面条宽度差那么一点都不许。丘老的面条也绝不隔夜,卖剩的面条蒸了自家留着当饼干吃。有时客人太多,为了避免赶工出歹货,索性收档不卖。对于当时老街的孩子来说,每天特定时间偷看丘老坐在竹竿上打面的功夫,也是一种“娱乐”。

此外,在丘老手下工作过的学徒和帮手不少,有者后来自立门户,而且发展得不错,成为有名的面家。1960年代以前,古晋的面家不多,其中就有几位曾经跟着丘老工作。

今时今日,古晋哥罗面的酱料配搭,其实和大埔面大同小异,可以明显察觉腌面的影响。这也难怪好几位在广东吃过腌面的古晋朋友都告诉我,腌面和哥罗面很像!

丘绍业育有6个儿子,其中老二丘曾超和老四丘曾越承继了其制面功夫。1960年代,60余岁的丘老退休,安享晚年。1990年代末丘老去世,虚岁刚好上百。

一个家族生意可以传承百年,迈入第四代人,而且依然活力充沛,深受客人的喜爱,这是非常难能可贵,也说明用心和坚持才能走得长远。目前,要品尝丘家的百年手艺,除了到亚答街的源成茶室,还有浮罗岸ABC茶室和新邦令金龙乡园茶室的档口。

难得的是,在祖传大埔面的基础上,丘家各商号也开发不同的口味选择,满足更多顾客的需求。坚持和求变,两相并存,这里头有店家长期来对顾客的贴心和用心。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT